Os relatos acerca do barão de Münchhausen tratam sobre “histórias fantásticas e bastante exageradas, propagadas sobretudo na literatura juvenil” segundo a Wikipédia. A história que irá nos interessar aqui (e que também interessou Michel Pêcheux) se trata sobre a fuga do barão de um pântano, na qual, para não se afundar, ele consegue tirar si próprio do poço puxando seus próprios cabelos. Pêcheux viu nesta história uma metáfora para se pensar certos efeitos ideológicos, o efeito Münchhausen. Trata-se do efeito de ilusão subjetiva a partir do assujeitamento ideológico: ao mesmo tempo em que o sujeito é efeito deste assujeitamento, o sujeito se esquece (trata-se de um esquecimento necessário) deste processo. Agora, o que o efeito Münchhausen tem a ver com o feminismo radical?

Proponho pensar aqui neste texto como o discurso feminista radical acerca da univocidade dos sentidos sobre mulheres se articula como forma de um efeito ideológico que alia ora biologicismo e ora sociologismo no recobrimento das contradições. Afinal de contas, o que seria a “abolição de gênero” se não o próprio efeito ideológico de puxar-se pelos próprios cabelos e se ver livre da ideologia (aqui, do gênero)? Se a revolução culminaria na “abolição de gênero” qual a (não) performance de gênero seria a revolucionária? Quais formas de subjetivação do (não) gênero seriam (mais ou menos) “corretas”? Afinal de contas, quem reproduz os tão temidos “estereótipos de gênero”?

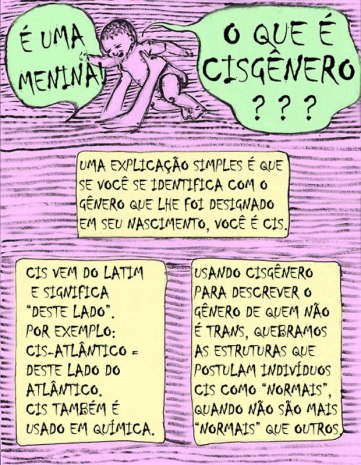

Antes de tudo, me reservo a falar sobre o termo cisgênero. Sem dúvidas, este termo está sempre lá quando falamos destas “polêmicas feministas”. Trata-se de entender que o termo significa diferentemente em diferentes formações discursivas (ou seja, como o termo funciona diferentemente em espaços transfeministas e feministas radicais). Feministas radicais alegam que designar mulheres através da determinação “mulher cisgênera” seria uma forma de desarticular a luta feminista. Tudo isso porque “cisgênero”, ao nomear o hegemônico, e apontar que dentre o grupo de “mulheres” algumas possuem privilégios cisgêneros, cindiria um grupo que deveria ser unívoco. E aqui “a classe unívoca de mulheres” é pré-construído para que a emancipação das mulheres e a luta feminista seja possível.

Primeiro, trata-se de observar que o termo cisgênero, nesta formação discursiva feminista radical, através de um deslizamento metonímico que toma “privilégio cisgênero” para “privilégio absoluto”, estabelecendo redes parafrásticas e metafóricas entre “privilégio cisgênero” e “privilégio masculino” que por sua vez desliza para um simulacro sobre “privilégio feminino” que supostamente as “transativistas” estariam apontando. “Privilégio feminino” definitivamente soa como uma blasfêmia para todxs nós que estamos inseridos no campo do feminismo. É através destes deslizamentos metonímicos e metafóricos que o rechaço ao termo cisgênero se torna possível. Contudo, vale ressaltar que este “privilégio feminino” é tão somente o simulacro que a formação discursiva feminista radical faz do discurso transfeminista através de suas próprias restrições semânticas.

Na formação discursiva transfeminista não existem estes mesmos deslizamentos metonímicos, tampouco o pré-construído sobre a necessidade de unicidade do grupo de mulheres e sua articulação política. Aliás, trata-se justamente do contrário: o feminismo só passa a se tornar possível quando simbolizamos o real pela “diferença”, seja neste vetor intra-gênero como nos vetores de raça e classe, dentre outros possíveis. Aqui “mulheres cisgêneras” não são privilegiadas por serem “mulheres”, mas tão somente por serem “cisgêneras”. E são cisgêneras na exata medida em que não são transgêneras. A cisgeneridade não é, aqui, absoluta e não recobre a identidade de “mulher” por inteiro, justamente pelos efeitos de sentido sobre “mulher”, nesta formação discursiva, não serem unívocos. Finalmente aqui me permito, portanto, uma tautologia: privilégio cisgênero trata-se efetivamente de privilégio cisgênero. Neste processo estou tentando conter, sem dúvida, a polissemia que o termo cisgênero permite e orientar para os sentidos que julgo pertinente politicamente.

Com o termo cisgênero não busco uma ligação ontológica entre um significante e um ser no mundo; o que eu busco é uma relação entre significantes na cadeia simbólica. Quem pensa que a “utilidade” (ou melhor, “perigo”) deste termo se resume a rotular pessoas cisgêneras no mundo está de fato perdendo muita coisa. Tenho que reconhecer que a relação entre significantes está sempre passível de deslocamento (muito diferente de uma concepção referencialista da linguagem na qual a relação entre palavra-mundo é tomada na sua relação de verdade). Ou seja: eu não posso prever todos os sentidos que o termo estabelece na história, tampouco advogar para um uso correto e definitivo sobre a designação do termo cisgênero tomando uma concepção referencialista (a qual definitivamente me distancio).

O que eu posso fazer é apontar certos efeitos de sentidos e suas relações com o político. Ou seja, o que procuro são justamente os efeitos políticos que o termo propicia, mas não meramente enquanto efeitos de construção de referência. O que busco no transfeminismo é, além de devolver a opacidade do texto ax leitorx, devolver a opacidade dos nossos próprios corpos. Assim passamos a estabelecer outras relações possíveis entre corpo-linguagem. De fato, o termo cisgênero estabelece uma construção referencial, mas isso não “esgota” o que estou propondo. Estou falando sobre como simbolizamos nossos corpos e identidades, resignificando-os. Isso se dá na medida em que a cadeia em que o termo cisgênero se encontra lidar intimamente com a constituição dos sentidos de como somos interpelados ideologicamente em nosso sexo/gênero na forma-sujeito histórica atual. Seja na sua presença mostrada, seja na sua ausência necessária (a presença pela ausência), os efeitos de sentidos desta cadeia significante permitem ora a transparência, ora a opacidade.

Vemos muitas pessoas cis (não apenas feministas radicais) se contra-identificarem, negando a cisgeneridade. Neste processo o discurso dessas pessoas é “não sou cisgênero”. Trata-se de um sintoma que desvela certas “causas” subjacentes. Nesta contra-identificação paradoxal (que podemos dizer que beira o delírio, como já propus aqui) remete tanto a uma fossilização do significante (o termo cisgênero remeteria a algo no mundo, e este algo seria inominável, resistente a qualquer simbolização) como também à recusa à alteridade. Neste discurso anti-termo cis, a cisgeneridade não é apenas um rótulo, mas também uma ofensa. Afinal, o que estaria “por trás” dessa recusa? Ou melhor, o que ela significa, em sua materialidade? Quais foram os processos metonímicos (inconsciente) que levaram a nomeação da cisgeneridade para o funcionamento de uma agressão? Esse momento nos parece mostrar a ligação paradoxal e material entre ideologia e inconsciente.

O primeiro efeito de sentido que emerge desta discursividade “anti-cis” é de que seria “inútil criar novas caixinhas” e que isto “reforçaria o binarismo”. Oras, trata-se aqui da materialização não apenas do sujeito intencional-pragmático como do sujeito cisgênero enquanto evidência. Este sujeito, afetado pelo idealismo, acredita ser possível não apenas sair da ordem significante, mas da própria ideologia e do inconsciente. Nomear a cisgeneridade não é “criar um termo novo”, trata-se da irrupção do não-sentido para o sentido. Ou seja, a cisgeneridade já funciona lá, seja ocupando o espaço do significante materialmente, seja na sua presença pela ausência. A forma-sujeito cisgênera não precisa “criar um termo” pra fazer sentido; ela justamente o faz na medida em que o termo se recalca, produz sentidos tanto no espaço em que ocupa quanto no espaço em que se faz ausente. O mais engraçado deste discurso é que as pessoas esquecem que é impossível de se livrar da língua (e também de alíngua/lalangue, diria) no exato momento em que se “incomodam” com o termo cisgênero. Mas enquanto isso, outros binômios tão opacos quanto o binômio cis/trans como homem/mulher; hetero/homo; etc. passam completamente despercebidos como sentidos em evidências, como algo já lá intocável. Enquanto pessoas cis podem ter o privilégio de reivindicarem a transparência do seus próprios gêneros, nós, pessoas trans*, somos rotuladas do pé à cabeça como patologias do gênero; precisamos ser rotuladas (como na materialidade do laudo psi) para (quem sabe) acessarmos direitos humanos fundamentais.

O que fundamentalmente diferencia o feminismo radical das outras correntes (em especial, aqui, a transfeminista e as demais correntes intersecionais) é a forma como cada corrente do feminismo lida com a heterogeneidade discursiva. Heterogeneidade discursiva (como nos propõe Authier-Revuz) é a relação que um discurso tem com o que é, ao mesmo tempo, exterior (Outro) e constitutivo do Mesmo (discurso). O feminismo radical trata a heterogeneidade como excrescência que precisa ser negada em prol de uma unicidade (um retorno e reafirmação do Mesmo), enquanto que o feminismo intersecional trata a heterogeneidade como constitutiva e necessária (direciona a uma deriva constitutiva e polissêmica em relação ao Outro).

O que proponho pensar aqui é sobre a construção de um transfeminismo materialista: a tão dita “intersecionalidade” é o lugar material no qual a heterogeneidade (entendida em sua forma contraditória) emerge discursivamente e é simbolizada, textualizada politicamente. A prática feminista é, portanto, a forma como textualizamos politicamente a heterogeneidade das intersecções que cindem contraditoriamente o sexo e o gênero (nas categorias intragênero, de classe, raça, regionalidade, etc.). O feminismo radical, por sua vez, irá apagar o caráter materialmente contraditório do sexo/gênero por meio do idealismo, a partir do desdobramento entre biologicismo e sociologismo. Vamos então observar a cadeia parafrástica presente no discurso feminista radical que parte de evidências que vão do empírico-biológico ao abstrato-sociológico:

1) A biologia diz que pessoas nascem com pênis ou vagina. (Trata-se de uma evidência empírica).

2)Pessoas com pênis são homens e pessoas com vagina são mulheres. (Trata-se de uma evidência sociológica-individual).

3)O gênero é uma estrutura social hierárquica que aprisiona as pessoas em relações rígidas de poder. As mulheres são oprimidas pelos homens opressores pela via do patriarcado. O patriarcado é a forma de opressão primordial, na medida em que engloba e se desdobra em todas as outras formas de opressão. A libertação das mulheres pressupõe a abolição do gênero. (Trata-se de uma evidência sociológica-determinista tangenciando o abstrato).

Portanto, a partir do momento em que os pressupostos (ou melhor, os pré-construídos) apresentados nos 3 itens são contestados (mesmo que parcialmente problematizados) é que as “polêmicas feministas” surgem. O que propomos no transfeminismo é problematizar justamente estas 3 evidências que são tomadas pelo feminismo radical como a ordem natural das coisas.

Em primeiro lugar, a forma como a evidência empírica biológica é atravessada por este discurso biologicizante e sociológico entre um dado da natureza (o sexo macho e fêmea) que é então transposto para o dado do indivíduo (a identidade de homem e mulher) se dá através de um efeito ideológico. Não se tratam de dados da natureza ou da sociologia por si só. Neste discurso feminista radical, em um nível empírico-biológico, há o apagamento das corporeidades intersexuais e neste segundo nível intermediário (de uma passagem metafórica entre “sexo” e “gênero”) se dá o apagamento da interpelação ideológica do indivíduo biopsicossocial em sujeito do gênero.

Já propus diversas vezes aqui neste blog pensar sobre formas de assujeitamento do gênero através da forma-sujeito cisgênera, na medida em que a cisgeneridade é balizadora dos sentidos sobre homens e mulheres; homossexuais e heterossexuais, etc. A cisgeneridade interpela o sujeito em seu desígnio de sexo. Ela fornece as evidências já dadas sobre a realidade e o imaginário que temos de nossa identidade e nosso sexo. Em análise de discurso, trata-se do efeito-sujeito, da ilusão/esquecimento necessários do sujeito sobre o seu próprio dizer que produz a evidência de que sejamos donxs de nossas “próprias” palavras.

Aqui, além das palavras, a forma-sujeito cisgênero acredita que é dona do seu próprio corpo, estabelecendo uma relação de transparência entre “sexo-gênero”. Em contrapartida, na mesma medida em que há a ilusão de um pertencimento/transparência do corpo cisgênero, há o efeito de um não-pertencimento/opacidade em relação aos corpos que desviam da cisgeneridade compulsória (transgêneros). Aqui, articula-se o pré-construído de que pessoas trans* precisam ser tuteladas através do aval-aprovação de pessoas cisgêneras (seja o olhar/julgamento clínico do psiquiatra, psicanalista, psicólogo, assistente social, testemunhas frente ao juiz, etc.). Assim, as performances de gênero de pessoas trans* são interpretadas em sua opacidade, enquanto que as de pessoas cis, são naturalizadas por um efeito de transparência. Quando vemos o discurso feminista radical acusar pessoas trans* de estarem “reforçando os estereótipos de gênero” trata-se deste funcionamento ideológico de recobrimento da cisgeneridade como algo natural.

Portanto, quando dizemos acerca da existência de “mulheres com pênis”, “homens com vagina”, e até mesmo determinações que soam menos “controversas” (!) como “mulheres negras e brancas” e “mulheres trabalhadoras e burguesas” isto irá ser interpretado como uma verdadeira blasfêmia pelo feminismo radical; isso porque irá quebrar a cadeia simbólica que sustenta estas redes parafrásticas do discurso feminismo radical entre os 3 “níveis”. Já o binômio referente à orientação sexual potencialmente polêmico sobre “mulheres heterossexuais e homossexuais” é encoberto pelos efeitos de sentidos sobre a “lesbiandade política”.

Por fim, no último nível da cadeia parafrástica, a relação polêmica que este discurso vai estabelecer com outros discursos não se resume aos discursos transfeministas, mas sobretudo aos marxistas, do movimento negro, de outras correntes feministas e em especial de correntes feministas marxistas, negras e intersecionais. Todas essas discursividades antagônicas ao feminismo radical irão problematizar/contestar o caráter universal que é dado pelo feminismo radical à noção de patriarcado. Nestas outras discursividades, transfobia, opressão de classe e racismo não são completamente encobertos neste guarda-chuva conceitual do patriarcado. Aliás, o pretenso efeito de recobrimento de outras opressões por esta noção de patriarcado trata-se antes de tudo do próprio silenciamento dos outros discursos (sejam marxistas, dos movimentos negros, transfeministas, etc) que estão lá atravessados no discurso feminista radical.

Por mais incrível que pareça, o feminismo radical por vezes se reivindica materialista (estabelecendo inclusive algumas alianças paradoxais com certo discurso marxista). No entanto, esta pretensa determinação “materialista” se distancia completamente do materialismo histórico e dialético: o que existe, como demostrei, são apropriações do idealismo sob a forma do empirismo e sociologismo, nas quais a categoria da contradição se encontra apagada/encoberta. Este recobrimento ideológico se materializa discursivamente nas formas como “mulheres” é designada de forma (pretensamente) unívoca.

Este desdobramento ideológico se atrela como forma de apagamento do sujeito transgênero, em especial, das mulheres transgêneras, e dos novos sentidos que estão sendo clamados por nós na história. Apagamento, portanto, da materialidade contraditória e paradoxal do gênero. Silenciamento do político: justamente aí que se liga materialmente o ponto-cego da teoria feminista radical sobre a (in)compreensão da opressão de natureza transfóbica, suas especificidades. Tanto na versão explicitamente transfóbica quanto em uma versão mais “moderada” e “sensata” destas discursividades (em que se admite que mulheres trans* seriam oprimidas pelo patriarcado de forma mais ou menos generalizante) o que está em jogo é o silenciamento. Trata-se de um encobrimento ideológico que visa dar uma resposta reacionária frente ao movimento de mulheres transgêneras que começa a se insurgir, a disputar sentidos.