Levando em consideração, a partir das formulações da Análise de Discurso de que a língua é sujeita a falhas e que comporta a lalíngua (a língua que comporta a incompletude do inconsciente e dos sentidos), passo a entender a passagem da utilização do termo cisgênero não como uma criação, mas sim como irrompimento. Aqui no blog já propus que o surgimento do termo se deu na passagem incessante entre a linguagem e o silêncio, a partir de algumas reflexões de Eni Orlandi. Ou seja, o termo cisgênero não foi criado, foi irrompido na cadeia de significantes que simboliza o gênero (e por deslizamentos, a própria sexualidade). Afinal de contas, não se pode “criar” um termo, assumindo o teor de “novidade” que este verbo poderia indicar, que esteja nomeando algo que já está sempre lá, significando de alguma (outra) forma. A questão, de fato, é entender que estas formas de significar o gênero pelo (cis)gênero que “já estão lá desde sempre” acontecem de uma forma especialmente “subterrânea”: no inconsciente e pela interpelação ideológica.

Trata-se de uma aparente sutil diferença entre concepções de linguagem, mas que julgo muito relevantes. A diferença está entre não compreender a língua como um mero repositório de léxicos que serviriam para rotular uma realidade extra-linguística, mas sim compreende-la a partir de sua espessura semântica, sua ordem própria (ordem esta tributária à linguística). Então, entender que a língua possui uma “ordem própria” diz respeito a entendê-la através da relação que os signos mantêm entre outros signos dentro do sistema linguístico.

Para compreender a irrupção do termo cisgênero temos que observar não apenas que o termo refere a certas pessoas no mundo que são/seriam cisgêneras, mas para a relação que o termo estabelece com outros signos, em especial com o termo transgênero. E também dizer que há algo “mais” (ou melhor que “falta”, já diriam os psicanalistas) que o puramente linguístico, ou seja, os significantes deslizam nas cadeias simbólicas de formas não “esperadas”, inusitadas. É quando irrompem enunciados não logicamente estabilizados, já diria Pêcheux. Este é o real da língua que falam os analistas de discurso. Lembro de ter lido em algum lugar que para ser analista de discurso é preciso ser linguista e ao mesmo tempo não ser; acredito que aqui seja bem o caso, já que proponho pensar a irrupção do termo cisgênero como uma falha (ideológica) do gênero.

É a partir desta perspectiva que podemos compreender como a nomeação da cisgeneridade envolve uma estranha-familiaridade. Afinal, é algo que está sempre “já lá” mas a partir do momento em que ela surge como uma materialidade significante em sua total opacidade, há um estranhamento. Por que será que pessoas cis não sabem que são cis? Ou então, mesmo que tenham contato com as “definições” sobre o termo, por que ainda não se identificam como cisgêneros, ou simplesmente não “entendem”? De onde surge esta resistência ao significante? Como é possível um homem-designado-homem ou uma mulher-designada-mulher ao nascerem não se reconhecerem como cisgêneros?

É a partir desta perspectiva que podemos compreender como a nomeação da cisgeneridade envolve uma estranha-familiaridade. Afinal, é algo que está sempre “já lá” mas a partir do momento em que ela surge como uma materialidade significante em sua total opacidade, há um estranhamento. Por que será que pessoas cis não sabem que são cis? Ou então, mesmo que tenham contato com as “definições” sobre o termo, por que ainda não se identificam como cisgêneros, ou simplesmente não “entendem”? De onde surge esta resistência ao significante? Como é possível um homem-designado-homem ou uma mulher-designada-mulher ao nascerem não se reconhecerem como cisgêneros?

O par estranheza-familiaridade também joga com o absurdo-evidência, como também nos propõe Pêcheux (2009), ao relacionar com a questão do pré-construído. O pré-construído consistiria numa “discrepância pela qual um elemento irrompe no enunciado como se tivesse sido pensado “antes, em outro lugar, independentemente”” (p.142). A evidência sobre homens e mulheres serem homens e mulheres esbarram no seu par estranheza-absurdo quando se deparam com alteridades transgêneras. As determinações “homens nascidos homens”; “mulheres nascidas mulheres”; “homens e mulheres verdadeirxs” e “homens e mulheres biológicxs” mostram bem onde a familiaridade-evidência se choca com o absurdo-estranheza. Em todo caso, o que subjaz a todas essas formulações é o caráter de “absurdo” que uma possível alteridade que viria a se estabelecer entre pessoas cis e trans*, o que nos remete a “evidência” ideológica que alguns homens e mulheres são mais verdadeirxs/biológicxs/nascidxs do que outros.

A cisgeneridade funciona como uma lei em que a identidade do sujeito é simbolizada e determinada em uma cadeia de significantes. Com isso não quero dizer que o significante cisgênero tem que estar necessariamente ocupando seu lugar na cadeia pra que faça sentido. Aliás, ele é muito “produtivo” justamente quando se recalca e produz sentidos em sua ausência necessária. As determinações como “homens e mulheres biológicxs”; “homens e mulheres nascidxs homens e mulheres”; “homens e mulheres verdadeirxs” são formas como o significante cisgênero é irrompido na sua presença pela ausência nas formas de designar “homens” e “mulheres”.

O sujeito cisgênero pensa que domina seu discurso por meio destas designações que busca a completude do mesmo, mas trata-se novamente de uma ilusão: se o sujeito cisgênero é biológico, em que medida o sujeito transgênero não seria? Se o sujeito cisgênero é verdadeiro e nascido como tal, em que medida o sujeito transgênero também não seria? Aqui a língua é impiedosa para o sujeito cisgênero: o equívoco insiste em aparecer, desestruturando o sujeito uno novamente. Para isso as pessoas trans* tomam seu papel, aliando o simbólico com o político: afirmamos que somos também pessoas biológicas (existimos no real), nascidas enquanto tal (o desígnio de gênero no nascimento não é transparente) e tão verdadeiras (ou falsas) quanto às pessoas cisgêneras. Questionamos novamente o mundo semanticamente normal cisgênero (que a cada insistência no equívoco se mostra cada vez menos “normal”, acrescentaria, e mais estranho a si mesmo).

Se entendemos que a ideologia interpela os indivíduos em (desde já) sujeitos, entendemos que o gênero interpela (os desde já) homens em Homens e mulheres em Mulheres pelo norte da cisgeneridade compulsória. Mas esta interpelação não se dá sob a forma da perfeição, é certo que existem falhas, e isso se observa na hiância entre os homens e mulheres entre letras minúsculas e maiúsculas, ou seja, ao ser interpelado pela forma/ilusão da autonomia do gênero, os homens e mulheres irão manifestar certa estranheza-familiaridade com o próprio gênero. Aqui a metáfora com a “letra maiúscula” para entender a interpelação do sujeito não precisa de maiores explicações: todo mundo sabe o que é “um homem com H maiúsculo”. É dele (ou deste imaginário sobre o homem) que estamos falando, assim como o seu correspondente imaginário do sujeito feminino. O sujeito tende a almejar o Sujeito em um efeito de total encobrimento e univocidade, mas há uma falta neste processo, uma falha dada ao grande Outro que lhe é constitutivo e que ameaça a sua própria coerência.

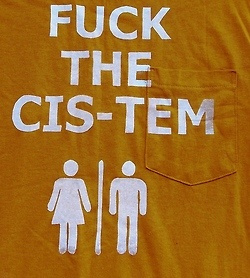

É nesta hiância entre o sujeito e o Sujeito do (cis)gênero que o gênero como norma cisgênera e heterossexual pode ser contestado (e nomeado). É no entremeio desta falta constitutiva que emerge a cisgeneridade em sua faceta mais opaca: como um significante, como a própria forma de nomeação do hegemônico. O processo de nomeação do hegemônico passa a ser o próprio processo do desvelamento da hegemonia. Aqui talvez podemos observar a ligação material paradoxal entre ideologia e inconsciente: se a cadeia que simboliza o gênero é inconsciente, é certo que a irrupção da cisgeneridade no discurso se dá através da passagem dos sentidos que estão inconscientes e emergem sob determinada forma na pré-consciência ou consciência. É juntamente nesta emergência de significações que vislumbramos o político. Com isso proponho devolver a opacidade aos nossos próprios corpos, corpos esses tão generificados pela ideologia.

Isso diz respeito diretamente a uma “inversão” que estava pensando ultimamente. Não iremos mais entender os motivos biopsicossociais das subversões ou disforias de gênero. Isso pois, nesta proposta de análise, proponho uma “teoria não subjetivista da transgeneridade”. Não vai ser por meio do biologismo, do psicologismo ou do sociologismo que iremos entender as identidades trans*, pois não existe nenhum motivo biológico, psicológico ou social por si só (ou todos inter-relacionados) que poderiam definir e determinar a transgeneridade. O que de fato não existe é motivo para que a cisgeneridade compulsória não seja questionada, a partir do momento que compreendemos que a cisgeneridade funciona como forma de interpelação ideológica (pela falha). Isso significa, por fim, problematizar ou questionar os entendimentos sobre as identidades trans* que são feitos (em especial) pelos discursos da psiquiatria/psicologia e do feminismo radical. Ou seja: transgeneridade não é, em última instância, da ordem do empírico-biológico, não é determinada por razões psicológicas/psiquiátricas (a utilização do termo “autoginecofilia” exemplifica muito bem o furo destas perspectivas psicologistas) ou sociológicas. A(s) transgeneridade(s) é sim um vetor material que desestabiliza as formas de identificações pela cisgeneridade compulsória, ou seja, são múltiplas formas de resistências.

Referência

PÊCHEUX, Michel. Semântica e Discurso. Uma crítica à afirmação do óbvio. tradução: Eni Orlandi et al. - 4a edição - Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2009.